Klimaschutz braucht Wachstum, aber kein „Weiter so“

Eine Analyse für das Fachmagazin WIREs Climate Change beleuchtet systematisch, wo wir mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit unser Verständnis von einer dynamischen Wirtschaft überdenken sollten.

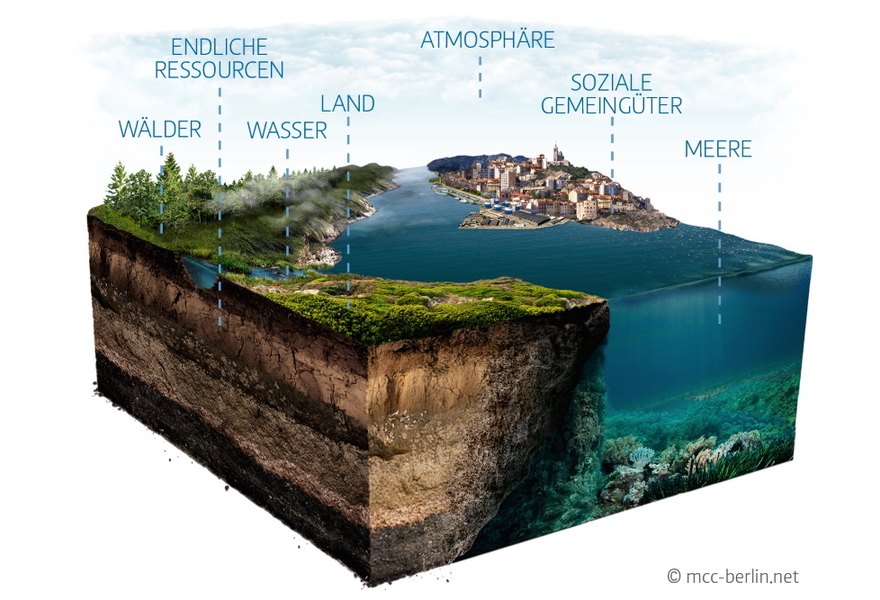

Über die „Grenzen des Wachstums“ streitet sich die Wissenschaft spätestens seit 1972, als der gleichnamige Klassiker der Umweltliteratur vom Expertenzirkel Club of Rome veröffentlicht wurde. Brauchen wir gar „Degrowth“, ein Schrumpfen der Wirtschaft, um den Planeten vor Überlastung zu schützen? Oder wäre das fatal, weil uns dann die Ressourcen zum Umbau fehlen? Wie sich vermeiden lässt, dass sich die Klimadebatte an dieser Gretchenfrage verhakt, das beleuchtet ein Autorenteam unter Leitung des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change). Die Analyse wurde jetzt in der Fachzeitschrift WIREsClimate Change veröffentlicht.

Die Autoren identifizieren vier grundlegendere Kontroversen, die durch den Streit Pro oder Contra Wachstum überlagert werden: (1) woran sich „menschliches Wohlergehen“ (human wellbeing) bemisst, (2) ob sich Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppeln lässt, (3) ob Klimapolitik eher auf technischen Fortschritt oder auf veränderte Lebensstile zielen sollte sowie (4) ob zentrale marktwirtschaftliche Anreize funktionieren beziehungsweise inwieweit dafür dezentral Machtstrukturen und Abhängigkeiten korrigiert werden müssen.

„Nullwachstum oder sogar Schrumpfen der Wirtschaft ist auch für Klimaschutz nicht hilfreich, so hatte etwa die Sowjetunion bekanntlich mit wenig ökonomischer Dynamik eine verheerende ökologische Bilanz“, sagt Michael Jakob, Senior Researcher am MCC und Leitautor der Analyse. „Aber wir stellen bezüglich jeder dieser vier Kontroversen fest, dass die Degrowth-Verfechter teilweise wichtige Punkte ansprechen. Viele Ökonomen sind häufig geneigt, diese schnell abzutun. Es lassen sich aber Schnittmengen zum Mainstream der Klimaökonomie finden.“

Als Vorschlag für einen breiteren Konsens formuliert das Autorenteam eine „Perspektive des nachhaltigen Übergangs“. Demnach müsste die Wissenschaft in der Tat stärker als bisher berücksichtigen, dass die Aussagekraft des Bruttoinlandsprodukts als Wohlstandsmaß begrenzt ist: Es beziffert den Wert der aktuell produzierten Güter und Dienstleistungen, das gesellschaftliche Interesse zielt aber auf die Bedürfnisse der heutigen und künftiger Generationen. Zudem müsste zumindest im Sinne der Vorsorge die Finanzierung von Staat und Sozialversicherungen so reformiert werden, dass sie weniger auf Wachstum angewiesen ist – denn inwieweit dieses ressourcenneutral möglich ist, lässt sich nicht sicher sagen. Die Politik sollte auch nicht nur für technischen Fortschritt Anreize setzen, sondern auch für veränderte soziale Normen (zum Beispiel durch „Nudging“). Und schließlich sollte sie zwar primär auf marktwirtschaftliche Steuerung vertrauen und mit Verboten zurückhaltend sein, weil diese oft regressiv wirken, also die kleinen Leute übermäßig belasten – doch wo wirtschaftliche und soziale Machtstrukturen einem Funktionieren des Marktmechanismus im Wege stehen, darf Klimapolitik das nicht ignorieren.

„Es kann nicht darum gehen, Wachstum zu verteufeln, sondern es müssen die damit gegebenenfalls verbundenen sozialen Kosten sichtbar gemacht und in Marktentscheidungen eingepreist werden“, sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des MCC und einer der Co-Autoren der Analyse. „Eine steigende Wirtschaftsleistung bedeutet allerdings nicht automatisch mehr vom Gleichen, ist nicht gleichbedeutend mit Weiter so und materiellem Konsum im Überfluss. Wachstum kann sich auch in höherer Qualität von Produkten, besserem Service und besseren Strukturen äußern.“

Weitere Informationen:

Jakob, M., Lamb, W., Steckel, J., Flachsland, C., Edenhofer, O., 2020, Understanding Different Perspectives on Economic Growth and Climate Policy, WIREs Climate Change

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.677